Im Shan-Staat

Pindaya-Höhlen

Inle See

Dienstag, 10. November 2015

Andere Eindrücke

Um 5:00 Uhr hieß es aufstehen, Koffer fertig machen, ein schnelles Frühstück zu sich nehmen und Abmarsch zum Flughafen. Jetzt am frühen Morgen war noch nicht viel los.

Kofferaufgabe und Einchecken wurden zentral erledigt, so dass wir nur noch unsere Sticker (damit niemand mit der falschen der zahlreichen lokalen Airlines fliegt) und unsere Bordkarten in Empfang nehmen mussten. Das hatte noch den netten Nebeneffekt, dass unsere Koffermehrgewichte nicht auffielen. Die Sicherheitskontrollen waren nicht der Rede wert und bereits nach kurzer Wartezeit wurden wir mit dem Bus die ca. 30 m zu unserem Flugzeug gebracht. Dabei handelte es sich um eine ziemlich neue ATR 72 Turbopropmaschine, die sogar Platz für meine Fototasche in den Gepäckfächern hatte. Mehr noch, selbst auf dem etwa einstündigen Flug gab es ein kleines Frühstück. Darauf verzichten die kostenoptimierten westlichen Airlines inzwischen leider durchweg.

Der Flughafen in Heho war noch etwas kleiner als zum Beispiel Linz. Und auch hier konnte man vom Flugzeug direkt zum Flughafengebäude laufen. Während wir darauf warteten, dass unsere Koffer eingesammelt wurden, riskierte ich die Benutzung eines der Geldautomaten in der Halle, wobei ich mich für den der KBZ Bank entschied, demselben Unternehmen, das auch die Luftlinie betreibt. Dort hatte ich endlich Glück und wir waren wieder flüssig.

Auf dem Weg zum Bus fiel das deutlich angenehmere Klima auf. Nicht nur war es ein paar Grad kühler, sondern auch weit weniger feucht. Die etwas über 1.200 Höhenmeter machten sich durchaus bemerkbar.

Zu den Pindaya-Höhlen fuhren wir durch eine gänzlich andere Landschaft im Vergleich zu den letzten Tagen.

Der Bus nahm kleine Straßen, die uns mitten durch die Landschaft und die Dörfer führte (keine Ahnung, ob es noch eine andere Straße gegeben hätte). Die hügelige Landschaft war vielfältig landwirtschaftlich genutzt. Nicht nur Reis wurde angebaut, sondern auch andere Feldfrüchte, die bis auf wenige Ausnahmen jedoch von mir nicht zu identifizieren waren. Über die landwirtschaftlichen Flächen gestreut waren aber auch viele Büsche und Bäume. Und was schließlich die Farben noch weiter intensivierte, war die eisenoxidrote Erde.

Die Dörfer sahen hier ebenfalls völlig anders

aus. Die Gebäude standen alle direkt auf dem Boden und waren oft

zweistöckig. Die einfacheren waren aus einem dichten Flechtwerk

errichtet. Die neueren aus einem hellen Ziegelmauerwerk in einem

einfachen Fachwerkrahmen. Das Dach war immer ein flachwinkliges

Giebeldach, allerdings meist aus Wellblech. Was ebenfalls auffiel, war

die Sauberkeit. Während in den letzten Tagen der Müll in den Dörfern

überall herumlag, musste man hier in der Gegend wirklich nach Müll

Ausschau halten.

Fast in jedem Vorhof der Häuser stand ein

großrädriger Ochsenkarren, während die Zeburinder in ihren

Unterständen zu erspähen waren.

Kurz nach dem Verlassen des Flughafens kamen wir an einem Bergreisfeld vorbei, wo Leute dabei waren, Reis zu dreschen. Wir hielten an und liefen zu der Gruppe auf dem Feld. Diese hatten eine große Matte auf dem Boden ausgebreitet auf der sie den Reis an einfachen schräg stehenden Holzbrettern droschen. Rundherum standen die Ochsenkarren und die zugehörigen Zugtiere tummelten sich zusammen mit ein paar kleinen Kindern um die arbeitende Gruppe. Wir trauten uns erst nicht so richtig an die Gruppe heran. Die kleinen Kinder waren da weniger scheu, zeigten uns, wie schnell sie einen Ochsen besteigen und reiten konnten.

Sabe sprach schließlich die „ältere“ Frau an. So erfuhren wir, dass es sich um eine Familie Pa-O handelte. Die Frau war 48, hatte 8 Kinder und ihr Mann war auf einer Hochzeit, so dass sie die Arbeit anleitete. Die Leute waren trotz der fotografierenden und filmenden Touristengruppe nicht genervt, setzten ihre Arbeit fort oder fragten sogar zurück, was wir denn so beruflich machen würden.

Erst nach einer ganzen Weile setzten wir unseren Weg fort, der uns schließlich nach Pindaya brachte. Vor der Besichtigung der berühmten Höhlen schauten wir uns erst einmal eine kleine Werkstätte für Papierschirme und andere Papierartikel an. Der Papierbrei wird durch Schlagen und Einweichen einer Zellstoffmasse, die von Maulbeerbäumen stammt, selbst hergestellt und dann im Wasser auf einen großen Siebrahmen gegeben. Die Verzierung erfolgt durch echte Blütenblätter und grüne Blätter. Nach dem Trocknen ist das Papier recht grob und hat eine hellgraue Farbe. Ein Mann zeigte, wie mit einfachen Werkzeugen die Bestandteile eines Schirms aus Bambus hergestellt werden. Da wir bereits ähnliche Schirme aus Thailand zu Hause hatten, entschieden wir uns für einen Lampenschirm und einen Fächer, die gut zu unserer Sammlung im Gästezimmer passen sollten.

Dann fuhren wir das Stück Berg hinauf bis kurz vor die Höhlen. Auch dort hatte man zwei mächtige Aufzugstürme erreichtet für all diejenigen, die die letzten 100 Stufen zur Höhle nicht gehen konnte oder wollten.

Hinter einer Halle am Berg und ein paar Stufen mehr erreichten wir die erste Halle der natürlichen Höhle. Schon hier waren der Boden und jeder Felsenvorsprung mit Buddhas in allen Größenordnungen zugestellt. Vor jedem Buddha war ein Schild mit dem Namen des Spenders angebracht. Auf der oberen Ebene der Höhle befanden sich weitere Kammern mit Buddhastatuen, wobei die am Boden stehenden Statuen ein regelrechtes Labyrinth, sogar in drei Dimensionen bildeten.

Eine Treppe führte noch weiter nach unten mit noch mehr Kammern, die allerdings nicht ganz so zugestellt. Neben vielen relativ gleichartigen Buddhas fanden sich auch immer wieder Exemplare mit anderen Handhaltungen (Mudras) oder aus anderen Materialien. Wilfried zeigte mir noch ein besonderes Exemplar, das im Gegensatz zu vielen anderen Statuen nicht vergoldet sondern weiß war. Auf dem Weg nach draußen kam uns eine Besuchergruppe in Tracht entgegen, die sich allerdings nur kurze Zeit in den Höhlen aufhielten.

Im Ort hielten wir am Green Tea Restaurant, einem recht großen schönen Teakholzbau, zum Mittagessen. Das war wohl die hiesige Anlaufstelle aller Touristenbusse, was aber dem Stil des Gebäudes und auch dem Essen keinen Abbruch tat. Johanna musste auf ihre Fussili Bolognese ziemlich lange warten, dafür waren sie aber nach ihren Aussagen auch gut. Ich riskierte Reddish Pork, wo selbst unsere einheimische Begleiterin nicht wusste, was das sein könnte. Es war eine Art Schweinegulasch, wobei der rötliche Farbton von den Sternanis-Stücken kam. Mir war es jedoch nicht ausreichend gewürzt, weswegen ich Chilisoße nachbestellte. Was in dem kleinen Schälchen kam, war das Beste, was es in den letzten Tagen in der Hinsicht gab. Es war eine cremige Masse aus Chilis und anderen Gewürzen und Kräutern. Scharf, aber auch sehr geschmackvoll.

Bei Verlassen des Restaurants erklärte uns Sabe anhand der dort ausgestellten Gegenstände und „Bioprodukte“ die Herstellung der allgegenwärtigen Gesichtscreme Thanaka, der speziellen Cheroot-Zigarren und des aus Tamarinden hergestellten Haarwaschmittels.

Wir fuhren die ganze Strecke wieder zurück bis fast an den Flughafen und von dort aus weiter auf die Hochebene, auf der der Inlesee lag. Es war recht spät geworden und da Bootfahren während der Dunkelheit mit Touristen auf dem See nicht gestattet war, mussten wir uns beeilen. Nach dem Passieren der Mautstation, wo pro Tourist, der zum Inle See will, 10 USD kassiert werden, erreichten wir den Ort Nyaungshwe, der nur aus Verkaufsbuden, Restaurants und Guest Houses oder anderen Hotels bestand.

An einer Bootsanlegestelle angekommen, stiegen wir vom Bus in Langboote mit Außenborder um, jeweils fünf in ein Boot. In den Booten dienten richtige Holzsessel, die allerdings nicht fest montiert waren. Wegen meines Handgepäcks nahm ich den vordersten Platz und schon ging die rasante Fahrt los. Von einem See war allerdings erst nicht zu sehen. Vielmehr fuhren wir einen breiten Kanal entlang, der anfangs noch von Häusern, hier wieder auf Stelzen, gesäumt war. Später war es rechts und links des Kanals grün und immer wieder stachen Seitenkanäle in das Grün.

Die Fahrt war zwar ziemlich zügig, aber es herrschte strenger Linksverkehr und bei irgendwelchen Überholmanövern wurde auch nichts riskiert. Erst wenn es nur einspurigen Gegenverkehr gab, setzten wir zum Überholen an. Wellen der vorausfahrenden oder entgegenkommenden Boote wurden sorgfältig angeschnitten.

Erst nach etwa der Hälfte der 30-minütigen Fahrzeit erreichten wir den eigentlichen See, wobei es nun fast dunkel war. Am Ufer war bereits die Beleuchtung unseres Hotels, dem Myanmar Treasure Resort Inle zu erkennen. Um dorthin zu gelangen mussten wir allerdings eine Durchfahrt zu einer Lagune passieren, wo wir auch einen „Lotsen“ an Bord nahmen. Der gab dem eigentlichen Bootsfahrer (ist das das richtige Wort für einen Menschen, der ein Langboot steuert?) Anweisungen und übernahm das letzte Stück das Rudern in der Manier der Einbeinruderer, weil die Wassertiefe wohl für den Außenborder nicht mehr ausreichte.

Schließlich legten wir an und wurden vom Hotelpersonal mit Tee und Gebäck begrüßt. Nach der Zuteilung der Zimmer brachten uns die Kofferträgen in unseren Stelzenbungalow auf dem See. Der Bungalow war riesig, irgendwie nett und stilvoll eingerichtet, nur schwach erleuchtbar (insbesondere das Bad) und nur mit einem Standventilator ausgestattet. Das veranlasste uns ziemlich schnell erst mal die Hotelbar aufzusuchen. Dort ging ein angenehmer Wind und der Aperitif ließ sich genießen.

Pünktlich um 19:00 Uhr waren dann alle in der riesigen Halle des Restaurants versammelt, wo es heute mal westliche Küche geben sollte, begleitet von einem Sänger, der sich mit Country-Music-Oldies mühte, zum Glück nicht sehr laut. Die Tomatensuppe war etwas anders als gewohnt, auf den Karottensalat verzichtete ich. Das Steak war medium gebraten, allerdings etwas zäh zu schneiden. Trotzdem nicht schlecht und ich aß noch einiges von Johannas Portion. Den Nachtisch ließ ich wieder aus. Später kam dann auch noch die parallele Gebeco Reisegruppe, die bereits in der Bar war, und von denen es einige mit Magen-Darm erwischt hatte, sowie eine aus mehreren Nationen gemischte große Gruppe zum Essen.

Bei der angeregten Konversation war es durchaus schwierig, den Umzug in die Hotelbar zu schaffen. Aber endlich versammelte sich fast die Hälfte der Gruppe und wir ließen den Abend bei Bier und Mandalay Rum ausklingen.

Im Zimmer waren inzwischen die Betten hergerichtet, was bedeutet, dass das Moskitonetz wie ein Baldachin das jeweilige Bett einhüllte. Da es immer noch recht warm war und wir daher den Ventilator laufen hatten, wehte die dünne Gaze an den Stellen, an denen sie nicht unter die Matratze gestopft war, nach innen. Nach einer Weile bemühte ich mich, auch die losen Enden beim Einstieg am Bettfuß zu befestigen. Danach war das störende Gefühl weg. Komisch trotzdem, weil auch Lichtschalter, Ablagen und Nachttisch sich außerhalb des Netzes befanden.

Mittwoch, 11. November 2015

Ein Tag auf dem See

Ich hatte irgendwo etwas von einer Außendusche gelesen, aber am vorigen Abend nicht gefunden. Ein Hinweis brachte mich doch dazu, die zweite Tür im Bad zu öffnen. In der Nacht hatte ich befürchtet, hinter der Tür im See zu landen. Tatsächlich fand sich hier aber die Außendusche. Eine hohe Holzwand umschloss einen etwa 2,5 x 1,5 m Bereich, der schlicht betoniert war. An der Holzwand war die Dusche angebracht und darüber war der Himmel.

Zwar sollte es am Morgen erst um entspannte 09:00 Uhr losgehen, aber irgendwie hatten wir uns ein wenig verplant, weswegen das Frühstück etwas kurz ausfiel. Wir versäumten es aber nicht, unserem Reiseleiter Wilfried zum Geburtstag zu gratulieren. Er war eines von drei Geburtstagskindern in der Gruppe (vier, wie sich später noch herausstellte). Ein anderer Teilnehmer (Gerhard) hatte am selben Tag wie ich Geburtstag.

Es war recht bewölkt, aber nicht kalt. Ich ließ daher meine lange Jacke im Rucksack, was trotz Fahrtwind völlig ok war.

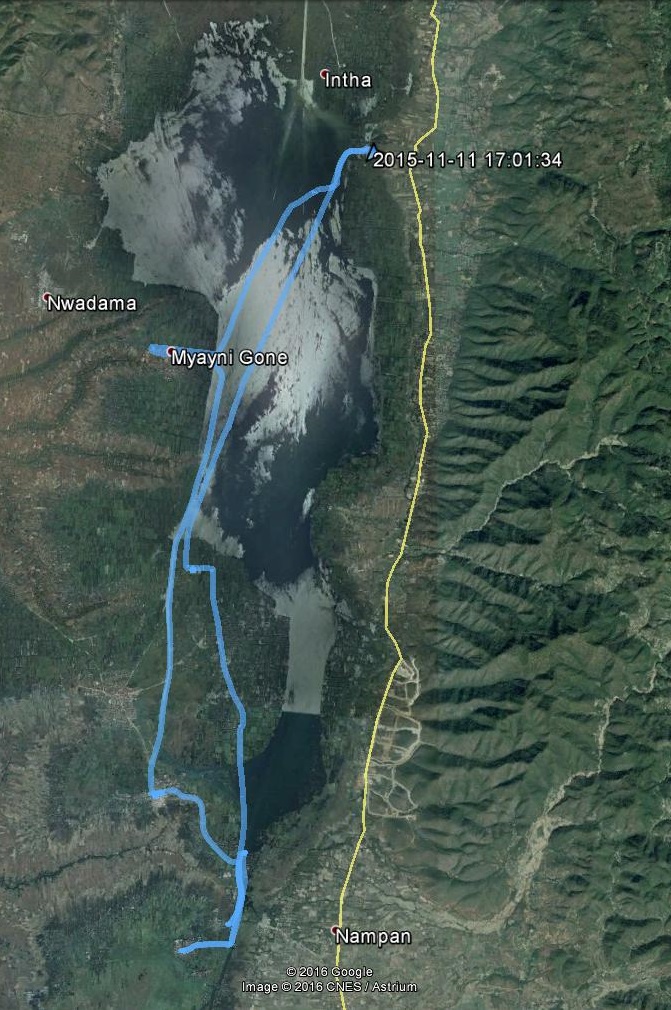

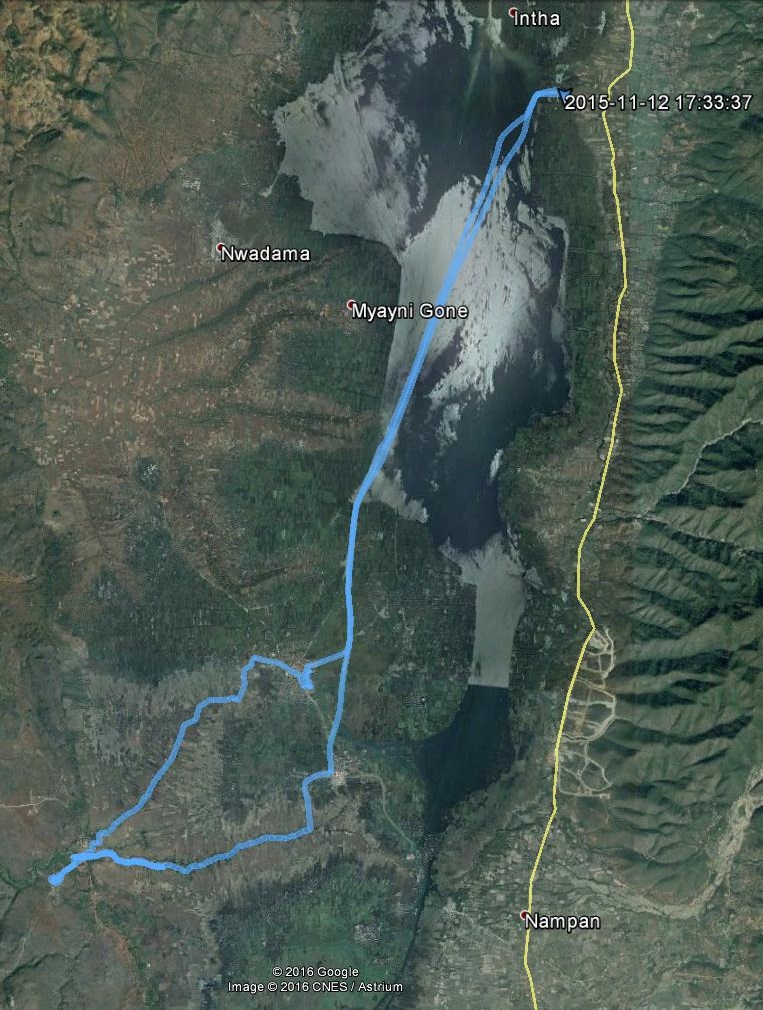

Der Inle-See hat eine sehr langgezogene und schmale Form. Aber auch die ist nicht durchgängig gleich breit.

Kurz nach dem Verlassen der Hotellagune sahen wir auch die ersten Einbeinruderer, wobei nicht immer klar war, ob die Männer tatsächlich am Fischen waren oder nur für die Touristen posierten. Einer kam nach Vorführung seiner Kunststückchen auch an unser Boot herangefahren und bat um Geld. Damit lässt sich wohl mehr verdienen, als mit der mühsamen Art zu fischen. Verschiedene Teilnehmer versuchten während des Tages immer wieder zu ermitteln, wie das mit dem Fischen genau funktioniert. Gerade auch, weil wir bei verschiedenen Gelegenheiten die glockenförmigen Reusen und andere Werkzeuge sahen. Bei der abendlichen Barrunde wurden die verschiedenen Interpretationen ausgetauscht. So richtig schlüssig schien uns das alles nicht. Die Reuse wird wohl mitsamt des Netzes, das am unteren weiten Kreis der Reuse befestigt ist und die Öffnung der Reuse offen lässt, ins Wasser gelassen. Das Netz wird dann von oben abgesenkt, wodurch es sich durch die Stäbe der Reuse nach außen wölben und Taschen bilden kann. Mit einem Stab mit Drei-/Vierzack am unteren Ende, der durch die obere, kleinere Öffnung der Reuse geführt wird, werden dann die Fische, die sich im dichten Bewuchs am Seegrund (der nur wenige Meter tief ist) verstecken, aufgescheucht. In der Reuse sollen sie sich dann in den nach außen gewölbten Taschen verfangen und können mitsamt der Reuse nach oben geholt werden. So zumindest die Zusammenfassung der Informationen, die einige Teilnehmer „erarbeitet“ hatten.

Wieder ein Stück weiter, wo schon die schwimmenden Gärten den Rand des Sees säumten, hielten unsere Boote und beobachteten, wie eine Fischerfamilie ihren Fang an einen Großhändler verkaufte. Von Boot zu Boot natürlich. Dabei wurden die einzelnen Fischsorten vom Ankäufer mit Hilfe einer einfachen Waage gewogen. An einer Holzstange war im vorderen Drittel eine Halteschlaufe befestigt. Weiter nach vorne waren Nägel auf der Oberseite eingeschlagen. Der hintere Teil des Balkens diente selbst als Gegengewicht. Die Schale mit dem Wiegegut wurde auf der Höhe des „richtigen“ Nagels positioniert, bis sich der Balken im Gleichgewicht befand. Na, so ungefähr jedenfalls.

Kurze Zeit später bogen wir vom offenen See ab und fuhren durch die schwimmenden Gärten bei Myayni Gone und durch den Ort selbst. Bei den schwimmenden Gärten war für uns nicht sichtbar, dass diese wirklich nur aus einer kompakten Masse aus verschiedenen Pflanzenbestandteilen bestanden, die wirklich auf dem See schwammen. Die zahlreichen sichtbaren Bambusstangen dienten der Fixierung der Beete am jeweiligen Platz. Auf den Beeten wurden alle möglichen Sorten Gemüse angebaut. Nach Auskunft von Wilfried können sich die Einheimischen tatsächlich auf dem fragilen Geflecht bewegen, wohingegen der gewöhnliche Mitteleuropäer dafür zu schwer ist.

Die Häuser im Ort, wie auch in Ywa-ma und anderen am See, standen alle auf Stelzen und waren aus Holz und Flechtwerk gefertigt. An nur wenigen Stellen befand sich zwischen den Häusern „Festland“. Zwischen Seeoberfläche und Boden der Häuser war stets genügend Platz für die Boote. Schächte bis zur Wasseroberfläche stellten die Toilettenanlagen da. Im See wurde auch Wäsche gewaschen, gebadet und Geschirr gewaschen. Hoffen wir mal, dass Wassermenge und –bewegung für genügend Verdünnung und Selbstklärung sorgen.

Wieder durch einen langen und recht breiten Kanal fuhren wir weiter zu dem „schwimmenden“ Ort Ywa-ma mit der Phaung Daw U-Pagode. Die Pagode ist eine der heiligsten Stätten des Shan-Gebietes und beherbergt fünf kleine Buddha-Statuen. Vor der Pagode lag in einer offenen Bootshalle die Barke, mit der die Buddhastatuen einmal im Jahr um den See gefahren werden.

Vor dem Besuch der Pagode war eigentlich nur eine kurze Toilettenpause in einem Restaurant gleich am Steg geplant. Dort fand aber gerade eine Hochzeit statt. Von einem der Angehörigen wurden unsere Gruppe gebeten, ins Obergeschoss zu kommen und uns mit Braut und Bräutigam fotografieren zu lassen.

Eine Hochzeit in einem zwar touristischen Zentrum, aber dennoch in einem eigentlich ärmlich wirkenden Dorf. Was sollte uns da erwarten? Umso erstaunter waren wir, als wir erklärt bekamen, dass der Bräutigam Geografiestudent sei und die Braut einen B.A. hatte. Außerdem wurde uns erklärte, dass sich die beiden im Internet kennengelernt hätten.

Im Obergeschoß standen die beiden in goldenen Festgewändern während sich ein Kamerateam und andere Verwandte in dem großen Raum aufhielten. Unsere Gruppe wurde um die beiden herumgruppiert, worauf einige Szenen für den Hochzeitsfilm gedreht wurden. Ansonsten waren die beiden freundlich, aber zurückhaltend, die Braut ausgesprochen hübsch und der Verwandte, der uns schließlich noch zu Suppe und Nudeln, dem Hochzeitsessen, einlud, mächtig stolz. Ein Teil der Gruppe war schon wieder weg, der Rest, uns eingeschlossen, konnte die Einladung zu einem frühen Mittagessen nicht ablehnen. Mit etwas mulmigem Gefühl und Sorge um unsere Mägen probierten wir die Speisen. Und wieder wurden wir überrascht. Die Hühnerbrühe war außerordentlich schmackhaft und auch die Nudeln waren ok. Probleme stellten sich bei keinem von uns ein. Manchmal ist man bezüglich des Essens vielleicht doch zu vorsichtig.

Draußen ging gerade ein Regenguss nieder, weswegen wir die Schirme aus unseren Booten bekamen.

Im Zentrum der Pagode befanden sich in einem Schrein die fünf berühmten Buddhastatuen. Diese waren allerdings ob der unzähligen Blattgoldblättchen, die gläubige Männer (Frauen waren auf der Plattform mit den Statuen nicht zugelassen) unablässig applizierten, nicht mehr als Buddhastatuen zu erkennen. Vielmehr hatten sie eher die Form von kleinen goldenen Schneemännern; dicke Kugel unten, kleinere Kugel obenauf. Ich nutzte die Gelegenheit und erstand an einem Verkaufsstand 10 Blattgoldblättchen für 5.000 Kyat (ca. 3,50 €).

Detlef aus unserer Gruppe hatte auf dem Weg vom Restaurant einen Stand entdeckt, der Mandalay Rum und Whiskey in kleinen Flaschen verkaufte. Natürlich kaufte auch ich auf dem Rückweg dort ein. Jeweils eine Flasche Rum und Whiskey für zusammen 3.000 Kyat.

Ein paar Kanäle weiter hieß es wieder aussteigen. Eine weitere Besonderheit am Inle See waren die Webereien. Zwar wurde auch importierte Seide verarbeitet, aber das Einzigartige war die Herstellung von Fäden aus Lotus. Wir bekamen gezeigt, wie aus Lotusstängeln Fäden gewonnen werden. Für die Stoffe wurden Seide und Lotusseide gemeinsam auf sehr einfachen Webstühlen verarbeitet. Nach einigem Stöbern kaufte Johanna einen Schal.

Zum Mittagessen steuerten wir ein Stelzenhaus an, das am Rande eines großen Kanals lag. Vor dem Essen gab es aber noch im selben Haus eine Vorführung über die Herstellung der Cheroots, der lokalen Zigarren.

Nach dem Mittagessen besichtigten wir eine kleine Schmiede. Der Schmied fertigte dort unter anderem Messer an. Das eigentliche Schmieden, also die Bearbeitung mit schweren Hämmern, erledigten drei Männer. Das Gebläse zum Anfachen der Esse wurde nur für die Touristen mechanisch betätigt. Mit gefielen unter den Artikel insbesondere die Gongs, wobei ich mich allerdings noch nicht entschließen konnte, einen zu erstehen. Eher abschreckend wirkten die Tätowiernadeln. Diese waren etwa 25-30 cm lang und zwar spitz, aber doch nicht so, dass man sich mit ihnen filigranes und vor allem hygienisches Arbeiten vorstellen konnte.

Letzte Station dieses eindrucksvollen Tags war das Nga Phe Chaung-Kloster, das als Kloster mit den springenden Katzen bekannt war. Allein, der jetzige Abt hatte das mit den springenden Katzen verboten. Dennoch streiften einige Katzen umher, darunter auch ganz junge, von denen Johanna sofort eine auf dem Arm hatte, während wir noch die vielen mit feinen Schnitzereien verzierten Buddha-Schreine anschauten.

Auf der Fahrt zurück brach die tiefstehende Sonne im Westen durch die Wolken und tauchte alles auf dem See in ein goldenes Licht, während die Berge und der östlich Himmel dunkel wegen der dichten Bewölkung waren. Das ergab fantastische Lichteffekte auf den schwimmenden Inseln aus Wasserhyazinthen, den anderen Booten und insbesondere den Fischern und unserem Hotel.

Am Abend gab es im Hotel lokale Shan-Küche mit süß-saurem Hähnchen und im Bananenblatt gedämpften Fisch.

Donnerstag, 12. November 2015

Geburtstage

Beim Frühstück gab es die erste Runde der Geburtstagswünsche, da nicht nur ich, sondern noch ein anderer Mitreisender (Gerhard) Geburtstag hatte.

Die Wolken hingen ziemlich tief, so auf etwa halber Höhe der umgebenden Berge. Selbst ich zog nun eine Jacke an, als wir wieder mit unseren Booten Richtung Phaung Daw U-Pagode fuhren. Dort war ein großes Fest im Gange. Viele richtig lange Boote mit zahlreichen Einbein-Ruderern hatten bereits angelegt. Die Besatzungen begaben sich mit ihren Rudern zum Tempel. Wir waren leider etwas zu spät dran, so dass wir nur ein Boot mit voller Mannschaft sahen. Das hatte bei uns sofort den Namen „Partyboot“ weg. Nicht nur, weil die Musikanlage auf voller Lautstärke lief, sondern auch, weil sich in der Mitte des Bootes eine Plattform erhob, auf der ein paar Männer tanzten.

Wir legten nicht an, sondern fuhren direkt weiter mit dem Ziel Indein. Dabei verließen wir aber den See und fuhren einen der Zuflüsse hinauf, der sich durch die Landschaft schlängelte. Es fing schließlich doch erst leicht an zu regnen und kurz vor der Anlegestelle erwischte uns ein richtiger Regenguss. Die Schirme waren dabei nicht mehr ganz ausreichend, weswegen unserer Bootsführer, während wir auf das Anlegen warteten, Regencapes verteilte. Als wir schließlich auch aussteigen konnten, hatte der Regen etwas nachgelassen und ich entschied mich, weder Schirm noch Regencape mitzunehmen. Meine Jacke musste ausreichen. Nach einem kurzen Toilettenstopp in einem Restaurant (wo wir später auch Mittagessen wollten), begann der Spaziergang zum und in dem nahen Pagodenfeld. Der Aufweg zur Pagode war wie eine zweischiffige Kolonnade gestaltet und zog sich leicht den Hügel hinauf. Unter dem breiten Dach des Aufwegs, wo früher Pilger übernachten konnten, hatten sich inzwischen etliche Kleinhändler angesiedelt, die diverses Kunsthandwerk und Kleider verkauften. Hier gab es auch mehrfach die Perlmutt-Löffelchen, die mir bereits an anderer Stelle ins Auge gefallen waren. An einem der Stände erwarb ich schließlich vier Stück für 11 USD. Weiter oben erreichten wir das Pagodenfeld rings um die zentrale Pagode, die wir allerdings nicht anschauten. Das Pagodenfeld war viel interessanter. Die Pagoden waren alles Stiftungen, überwiegend aus dem 17. und 18. Jhdt. Viele aber auch neueren Datums. Während die neueren teilweise weiß gestrichen oder in schlichtem Sichtbeton daherkamen, herrschte bei den alten unterschiedlichste Rot- und Brauntöne vor, hervorgerufen von den Ziegeln, aus denen sie errichtet worden waren.

Auch eine ganze Reihe goldener Pagoden verteilten sich über das Gelände, überwiegend im Zentrum. Die älteren Pagoden waren vielfach mehr oder weniger beschädigt und erodiert. Gleich welchen Alters, die Spitze wird von einem langen Metallstab gebildet mit den üblichen Pagodenbestandteilen, wie z.B. die Wetterfahne. An verschiedenen alten Pagoden war die Metallspitze verschwunden, stattdessen wuchs ein Busch aus der Spitze. Die Buddha-Statuen, die eigentlichen in den Nischen stehen sollte, waren allesamt verschwunden. Nur Stuck-Wächterfiguren rechts und links der Nische waren zum Glück oftmals vorhanden. Trotz des Nieselregens, der immer wieder einsetzte, war es schön zwischen den Pagoden herumzustreifen.

Vor dem Mittagessen stand noch eine kleine Wanderung auf dem Programm. Angesichts des rutschigen Weges, der entlang des Flusses führte, entschied sich Johanna im Restaurant zu warten, wo sie sich mit einem Welpen und seiner Mutter anfreundete.

Nach etwa einer halben Stunde erreichten wir einen kleinen Ort, bzw. die lokale Schule. Wir durften die Klassenräume im ersten Stock anschauen. Die 26 Schulkinder hatten sich in einem der drei Klassenräume versammelt und schmetterten voller Inbrunst uns zu Ehren zwei Lieder, eines davon wohl die Nationalhymne oder zumindest ein offizielles Lied. Die Kinder lernten neben Burmesisch und Englisch auch die lokale Shan-Sprache. Sabe verteilte mitgebrachte Kleinigkeiten und Süßigkeiten an die Kleinen, bevor wir uns wieder auf den Rückweg machten.

Kurz bevor wir das Restaurant erreichten, wurdenwir doch noch einmal etwas mehr begossen.

Das Restaurant war mal von einem Italiener beraten worden und hatte seitdem eine Nudelmaschine und einen Pizza-Steinofen. Das musste für uns natürlich sein, Pizza aus dem Steinofen mitten in Myanmar. Allerdings waren Johanna und ich mit unseren beiden Pizzen bis zum Abend satt.

Auf einem anderen Flussarm fuhren wir wieder zum See zurück und kurvten durch einen weiteren Ort, um eine Silberschmiede zu besichtigen. Kurz bevor wir in eine Neben-(wasser)-strasse abbogen, kam uns eine Shinbyu-Prozession entgegen. Vorneweg das Boot mit dem festliche gekleideten und geschmückten Jungen, der auf dem Weg ins Kloster war. Dahinter noch zahlreiche andere Boote mit den Familienangehörigen. Auf jedem Boot war ein geschmückter Bogen aufgestellt, an dem Geldscheine hingen, die Spende für das Kloster, das den Jungen für kurze Zeit aufnehmen würde.

In der Silberschmiede wurde uns erklärt, wie aus dem Silbererz Sterlingsilber hergestellt wird, das anschließend mit Kupfer legiert wird. Schmelzen des Silbers und Legieren mit Kupfer wurden uns an einer kleinen Schauesse gezeigt. Die Silberherstellung wird aber wohl größtenteils in Mandalay durchgeführt und die Handwerker hier verarbeiten das Silber zu Schmuckstücken. Diese Arbeitsschritte wurden uns an verschieden Beispielen gezeigt. Vier Männer, alles Familienangehörige, arbeiteten an unterschiedlichen Stücken. Sehr schön ein Fische mit beweglichem Schwanz und der Elefantenring mit drehbarem inneren Ornamentring.

In Myanmar leben nur noch wenige sogenannte Giraffenfrauen. Junge Mädchen bekommen schwere und zunehmend mehr spiralig gewundene Toroide um den Hals gelegt. Der Hals wird dadurch scheinbar immer länger. Tatsächlich lastet aber das Gewicht auf den Schultern und drückt damit Schlüsselbein etc. nach unten. In einem nahen Geschäft arbeiteten einige dieser Frauen. Statt mit dem Boot dorthin zu fahren, gingen wir zu Fuß. Ja, tatsächlich. Ähnlich wie in Venedig konnte man auch hier hinter den Häusern über mit großen Platten belegten Dämmen durch den Ort laufen. Die Kanäle wurden mittels überdachte Brücken überwunden. In dem Geschäft arbeitete ein 61-jährige Frau mit über 20 Halsreifen an Stickereien, eine andere in den 50ern an einem Weberahmen. Auch noch zwei Mädchen mit ihren ersten Halsreifen waren noch anwesend, bei diesen war die Deformierung noch wenig ausgeprägt. Die Sitte stirbt (wohl zum Glück für die Frauen) allmählich aus, weil gerade junge Mädchen mit den Halsreifen im moderner werdenden Myanmar keine Männer mehr finden.

Unsere Boote waren inzwischen nachgekommen, so dass wir nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen mussten.

Im Hotel sollte es vor dem Abendessen einen von Dr. Tigges gestifteten Geburtstagsumtrunk geben. Pünktlich waren auch alle da, bis auf das zweite Geburtstagskind. Zwei Hotelangestellte, ein Koch und der Sänger des Hotels intonierten „Happy Birthday“ während wir Rum Sour, die burmesische Alternative zu Gin Tonic, genossen. Unser Reiseleiter hielt eine launige Ansprache und als endlich unser zweiter Jubilar eintraf, der 77 geworden war, sagen wir für ihn auch nochmal das Geburtstagsständchen.

Ich war etwas überrascht, als später beim Abendessen der Sänger mit seinem weißen Stetson nochmals „Happy Birthday“ anstimmte. Tatsächlich hatte jemand aus der amerikanischen Gruppe ebenfalls Geburtstag. Gerhard und ich ließen es uns nicht nehmen, anschließend zu der anderen Gruppe zu gehen, wo sich herausstellte, dass gleich zwei Frauen der Kalifornier Geburtstag hatten, was ein großes gegenseitiges Gratulieren der vier Geburtstagskinder zur Folge hatte. Unser Reiseleiter verkündete später, dass es noch einen weiteren Geburtstag auf der Reise geben würde.

In ziemlich großer Runde feierten wir nach dem Essen noch eine Weile in der Hotelbar weiter. Dabei versuchte ich verzweifelt, die Geburtstags-Emails, die auf meinem privaten Account eingelaufen waren, zu beantworten. Bei der Geschwindigkeit der Internetverbindung hier kam noch nicht mal die 1&1 Webapp hoch. Inzwischen war es zuhause 16:00 Uhr geworden und ich konnte mittels VPN auf die Zarafa-App meines Mailservers zugreifen und, bevor dann wieder eine Verbindung wegbrach, zumindest einige der mails beantworten.